EL NERVIóN ES (UN) IBAIZABAL

NERBIOI IBAI-ZABAL(A) DA

(Extracto de un texto de Alberto Santana Ezquerra publicado en Facebook el 6 de diciembre de 2020)

El primer nombre histórico documentado de la Ría es Nerva. Así lo recogió el astrónomo, matemático y geógrafo griego Claudio Ptolomeo, que trabajaba en la gran Biblioteca de Alejandría, con toda la sabiduría del mundo antiguo al alcance de su mano, y que en su obra "Geographia" compiló unas tablas con los nombres de más de 5.000 localizaciones topográficas referenciadas con su latitud y longitud. En esta lista inacabable es donde aparece, en la costa del "Oceanus qui dicitur Cantabrius", lo que denomina "Nervae fluvii ostia" que se puede traducir como la bocana o la entrada del río NERVA. Es decir, hacia el año 150, el mejor geógrafo del Imperio Romano se refiere a El Abra como la desembocadura del Nerva, sin preocuparse de si este río nace en los montes del Duranguesado, en la Peña de Orduña o en Angulo/Mena. Según Ptolomeo la boca del río Nerva estaba situada en la costa del territorio atribuido al pueblo autrigón, así que es lícito pensar que el hidrónimo indígena Nerva, incomprensible para los romanos, tendría algún significado en la lengua céltica de los autrigones, cuya capital estaba situada en Briviesca.

Abraham Ortelius. Detalle de la Descripción de Hispania. 1586

La Geografía de Claudio Ptolomeo fue una obra de referencia clásica para todas las personas cultas de Europa hasta el siglo XVIII y como los mapas que sin duda tuvo asociados se habían perdido en las copias medievales, los primeros cartógrafos modernos del siglo XVI intentaron encajar la lista de los 5.000 topónimos de Ptolomeo en los nuevos planos del Continente Europeo que empezaban a elaborarse. Así es como en el mapa titulado "Hispania Veteris Descriptio" elaborado en 1586 por el incansable Abraham Ortelius vuelve a aflorar el nombre del río Nerva (ver foto) que probablemente estaba ya completamente olvidado en Bizkaia.

En efecto, el antiguo nombre del río Nerva, o su actualización moderna en Nervión, no figuran en ningún documento público ni privado de Araba o Bizkaia hasta la última década del siglo XVIII. Hay miles de documentos notariales, judiciales o administrativos que se refieren al río que hoy denominamos Nervión/Nerbioi, pero en todos ellos se le denomina en castellano con nombres genéricos como Río o Agua Mayor, Río Caudal o Río Principal, o bien se refieren a él de manera indirecta como "el Agua que baja de Orduña". Cuando se refieren al tramo de estuario inundable por la marea, el nombre es "el río que baja por Bilbao" o "el brazo de mar de Bilbao". No conozco ningún Nervión hasta 1794 y, de pronto, en una sola generación, el Nervión triunfa durante todo el siglo XIX y el XX como el único nombre aceptable no solo del río que baja de Orduña, sino también de la ría que llega hasta Portugalete. Pronto veremos quién se lo inventó y cómo se impuso.

El nombre en euskera occidental de Ibaizabal ha tenido mejor y más dilatada fortuna histórica. "Ibai-Zabal", con el significado aparentemente transparente de Río Ancho/Grande, sería el equivalente exacto de los muchos Río Mayor que existen en castellano, el Río Grande de la frontera texana, el Guadalquivir en árabe, el Yangtzé en chino o el Mississippi en algonquino: el cauce principal de una cuenca hidrográfica.

"iuaiçaval". Primera cita histórica, en 1085

El nombre de un río Ibazabal aparece documentado por primera vez en el año 1085, en un momento muy temprano de nuestra historia. Se le cita como "Iuaiçabal" (ver foto) en el diploma de consagración de la iglesia de San Pedro de Llodio (San Millán de la Cogolla, Bulario, f 54v.) y el hidrónimo no se refiere a nuestro actual Ibaizabal del Durangaldea, ni tampoco a nuestro actual Nervión/ Nerbioi, sino al río que salta por la cascada de San Miguel desde el borde del valle de Losa por los acantilados del rincón de Angulo en la sierra Gorobel/Sálvada. Es decir, el Ibaizabal del siglo XI es el moderno Herrerías, una de las fuentes del río que actualmente llamamos Cadagua (Cadagua por el pueblo menés de la surgente o "Caput Acquae"). Como dice David Petersen, este Ibaizabal ayalés-encartado es un río que ha tenido muchos nombres, pero el más antiguo que conocemos es el que figura en un pergamino del Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla redactado en 864, donde se le llama en romance latinizado "rivo Mayore". En el siglo XVIII a este río Mayor, Zabal o Herrerías, se le llamaba río de Angulo hasta llegar a Sodupe, y a partir de ahí Salcedon o Salcedo.

El topónimo Ibaizabal se repite con muchísima frecuencia en la documentación desde el siglo XIV hasta nuestros días, pero no es el nombre de un río, sino el de un lugar. Cuando se fundó Bilbao en el año 1300, Ibaizabal era el nombre de un caserío situado aguas arriba, a dos kilómetros al sur de la iglesia de Santiago, en la ribera izquierda, en el codo del último meandro antes de los rápidos del islote de La Peña, en un ensanchamiento del río al pie de las minas. Tal vez aquí haya que considerar la otra acepción de "zabala", no como "grande" sino como "rellano o ensanchamiento del terreno" situado en este caso junto al rio. El lugar de Ibaizabal, a las afueras de Bilbao, fue el emplazamiento del último molino hidráulico del río, en el límite de inundabilidad de la pleamar, una "rueda molinera" (errota) que en 1455 trabajaba el "rodero" (errotari) Rodrigo de Ibaizabal, aunque era propiedad de los Anunzibai, quienes se la disputaban con los Arana y los Leguizamon, que acabaron ganando. En el lugar de Ibaizabal se construyó un cadalso de madera durante las guerras de bandos y fue escenario de violentas escaramuzas entre linajes. Una vieja tradición narraba que las guerras banderizas de Bizkaia habían comenzado aquí mismo por una disputa por la captura de un salmón. Desanexionado Abando de Bilbao en el año 1500 y pacificada la convivencia entre las familias guerreras, el lugar se renombró como la Puebla de Ibaizabal y con el tiempo se convertiría en el escenario de implantación de la primeras industrias vizcaínas antes de la revolución siderúrgica. Hasta 1800 los vecinos de la puebla de Ibaizabal se referían al río que pasaba ante sus casas como el Agua Mayor y a partir de esa fecha empezaron a llamarle el Río Nervión. Al menos esa es la huella escrita que ha quedado en los documentos redactados en castellano. Cuando hablaban en su propia lengua es muy probable que llamasen al río Ibaizabal, porque ese era el término en euskera vizcaíno para llamar a todos los ríos grandes, no solo al Angulo-Cadagua, como hemos visto, sino también a los actuales Nervión e Ibaizabal durangués.

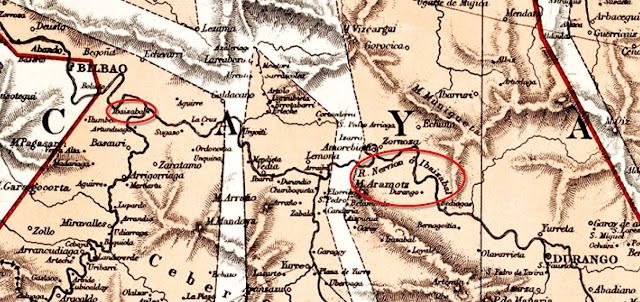

Mapa de Vizcaya de Tomás López y Vargas. 1769

El primer intento de fijar un nombre propio para cada río se debe al geógrafo real de Carlos III, el madrileño Tomás López y Vargas, que dedicó toda su vida a crear un Atlas Geográfico con mapas de elaboración propia de todos los territorios del Reino. Para llevar a cabo esta enorme labor, Tomás López no se movió de Madrid. Como dice bien Ricardo Oleaga "Se trata del mejor exponente de la cartografía acientífica o ‘de gabinete’ del Antiguo Régimen" era meramente un recopilador de bibliografía y de testimonios epistolares de informantes a quienes no conocía personalmente, y probablemente aborrecía el trabajo de campo. Al principio su método consistía en enviar una carta a todos los Obispados solicitando la colaboración de los párrocos mejor informados para que le enviaran notas sobre las distancias en leguas entre los pueblos de su entorno y "advirtiendo quándo hay que pasar Río o Puente, y el nombre del Río". Así elaboró en 1769 el primer mapa de Bizkaia (ver foto) en el que dibuja solo el curso del actual río Nervión y lo rotula en su desembocadura con el nombre "R. Ybaichabal".

Tomás Lopez debió de recibir algunas críticas de eruditos locales por las muchas imprecisiones y errores contenidos en este pequeño mapa y decidió rehacerlo buscando informantes más cualificados a quienes envió un largo cuestionario con toda la información que precisaba para elaborar sus mapas, solicitando incluso el envío de croquis por parte de quienes supieran dibujar. La cuarta pregunta de su nuevo Interrogatorio es la que más nos interesa: "Dirá si está a orilla de algún río, arroyo o laguna, si a la derecha o a la izquierda de él baxando agua abajo: dónde nacen esta agua, en dónde y con quién se juntan, y cómo se llaman". Este cuestionario fue respondido desde Bizkaia entre 1794 y 1795, por personas muy cualificadas y que pretendieron demostrar no solo su conocimiento sobre la geografía local sino también sus estudios de cultura clásica.

Respuesta manuscrita de José Ramón de Yturriza, Munitibar, 1795

El más importante fue el extraordinario cronista de Bizkaia José Ramón de Yturriza, que había pateado durante años todos los rincones del Señorío y escudriñado sus archivos históricos. Esto es lo que contestó sobre el río principal de Bizkaia (ver foto): "Rio Nerva, bulgo Ybaizabal. El tramo que tiene origen en la espalda meridional de la famosa y elebada Sierra e montaña de Oiz, lleva curso por Berriz -de donde él era originario- cercanía de la villa de Durango, Yurreta, Bernagoitia, Amorebieta, Lemona, Bedia, Galdacano, Echebarri, Bilbao, Abando, Deusto, Baracaldo, Cestao a Portugalete".

Respuesta de Martín Fernando de Orue. 1794

El otro informante que se presentaba como una gran autoridad en su territorio fue Martín Fernando de Orue, vicario del Partido de Orozko, cura y beneficiado de la parroquia del Valle de Llodio, así como familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Su respuesta fue también rotunda: "El Rio llamado antiguamente Nermion (sic) que tiene su origen en los montes que rodean a la ciudad de Orduña baja y corre por el medio de este Valle (...) en el barrio que llaman de Areta de esta jurisdicción (...) se le junta el Rio que baja por el Valle de Orozco y unidos corren ambos a Bilbao de donde baja a Portugalete y se introduce en la mar".

Ambos clérigos quisieron demostrar que conocían bien las tablas de Ptolomeo y reivindicaron el nombre antiguo y prestigioso de Nerva (el Ibaizabal de Iturrriza) y Nervión (el de Orduña, según reclamaba Orue el vicario de Orozko y cura de Laudio) para sus propios ríos. Sin conocimiento directo de la realidad hidrográfica sobre el terreno y obligado a mediar entre las dos cultas mentes vizcaínas que le habían recomendado, Tomás López se decantó por la autoridad eclesiástica superior del cura de Llodio y elaboró estos croquis (ver fotos) con un flamante río Nervión como eje principal de la hidrografía vizcaína, al que se le iban sumando por su orilla derecha los sucesivos afluentes menores: el río Gorbea (actual Altube), el río Ceberio (nacido en Zeberio con "Z") y el río Durango (actual Ibaizabal).

El vicario Martín Fernando de Orue propuso el nombre del Nervión en 1794 y el geógrafo Tomás Lopez, con toda su autoridad de Cartógrafo Real, lo difundió a través de sucesivas impresiones como el principal rio de Bizkaia que regaba la villa de Bilbao. Pero nadie pudo evitar que "el vulgo", el pueblo al que citaba Iturriza, siguiera llamando Ibaizabal a sus ríos principales y que el río de Durangaldea (naciera este en Mañaria, en Arrazola, en Elorrio, en Zaldibar o en Berriz, como quería Iturriza) se consolidase con ese nombre y se impusiera al culto Nervión una vez que fueron medidos sus respectivos caudales. A pesar de todo, las confusiones e indecisiones sobre cuál era el verdadero nombre de la Ría de Bilbao han seguido hasta nuestros días.

Respuesta de Martin Fernando de Orue. 1794

El Nervion es Ybaychalval y el Ibaizabal es Durango. 1795

Ibaizabal o Nervion es igual en el plano del Diputado General de Vizcaya Timoteo de Loizaga. 1846

Louis Loucien Bonaparte. Euscara en dialectes. 1863